Das Stolperstein-Projekt

Stolpersteine sind 10 mal 10 cm große Messingplatten, die für Opfer der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft – überwiegend jüdischer Herkunft, aber auch politisch Verfolgte, Angehörige des Widerstands, Sinti und Roma, Zeugen Jehovas, Homosexuelle u.a. – in den Gehweg vor dem Haus eingelassen werden, wo sie zuletzt aus freien Stücken lebten, arbeiteten oder lernten. Wer immer lesen möchte, was auf dem Stolperstein geschrieben steht, muss sich ein wenig hinunter beugen, verbeugen vor dem Gedenkstein für einen Menschen, der - in den meisten Fällen - kein Grab hat. Konzipiert und umgesetzt wurde dieses ständig wachsende, Länder und Staaten übergreifende „Kunst-Denkmal“ von dem Kölner Künstler Gunter Demnig.In Berlin wurden bisher fast 6000 Stolpersteine verlegt im Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf sind es über 2500. Initiatoren für die Verlegung von Stolpersteinen sind – neben Nachkommen - einzelne Bürgerinnen und Bürger oder Initiativen, die die Steine beantragen, finanzieren und auch die Biographien der „vergessenen Nachbarn“ recherchieren und aufschreiben.

Die Initiative „Stolpersteine für die Friedbergstraße“

Im Unterschied zu den umliegenden Straßen wurden in der Friedbergstraße erst im April 2012 die ersten beiden Stolpersteine vor dem Haus Nr. 41 auf Initiative einer Bewohnerin des Hauses verlegt. Im Juni 2012 fanden sich über 20 Bewohnerinnen und Bewohner der Friedbergstraße in einer Initiative zusammen, um dem Schicksal jüdischer Menschen nachzugehen, die früher hier gelebt haben und zwischen 1933 und 1945 gedemütigt, entrechtet, aus dem gesellschaftlichen Leben ausgeschlossen, verfolgt, in den Freitod getrieben oder deportiert und ermordet wurden.Friedbergstraße – Steffeckstraße – Friedbergstraße

Die "Straße 18a der Abt. V“ des Bebauungsplans von Charlottenburg wurde am 30.7.1897 nach dem liberalen Juristen und Politiker Heinrich von Friedberg (1813-1895) benannt, der Mitglied des preußischen Herrenhauses (ab 1872) und preußischer Staats- und Justizminister (1879–1889) gewesen war.Den Nationalsozialisten widerstrebte die Benennung einer Straße zu seiner Würdigung, zumal er jüdischer Herkunft war. Sie benannten am 17.9.1938 die Friedbergstraße in Steffeckstraße um. Der Maler und Grafiker Carl Steffeck (1818-1890) war als Historien- und Portraitmaler bekannt und geschätzt. Die Nationalgalerie erwarb eines seiner berühmtesten Bilder - "Albrecht Achilles im Kampf mit den Nürnbergern um eine Standarte".

Fast auf den Tag genau 50 Jahre nach der ersten Benennung als Friedbergstraße wurde die Steffeckstraße am 31.7.1947 wieder zur Friedbergstraße. Die Häuser in der „alten“ Friedbergstraße waren fortlaufend nummeriert – von der Leonhardtstraße bis zur Suarezstraße und zurück. In der Steffeckstraße, wie sie zur der in diesem Zusammenhang relevanten Zeit der systematischen Deportationen hieß, findet man rechts die geraden, links die ungeraden Hausnummern. Diese Nummernfolge wurde bei der Rückbenennung in Friedbergstraße beibehalten. Die Menschen in dieser Straße hatten also im Laufe der Jahre unfreiwillig unterschiedliche Adressen, obwohl sie Jahre oder Jahrzehnte in derselben Wohnung gelebt hatten. Die späteren Opfer der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft waren in die Friedbergstraße gezogen, wurden aber aus der Steffeckstraße deportiert und werden nun mit einem Stolperstein in der Friedbergstraße geehrt.

In den folgenden Texten wird zur Vermeidung der Wiederholung dieser Straßengeschichte in jeder einzelnen Biographie durchgängig die heutige Adresse verwendet.

Das Erinnern

Die Biographien der Menschen, an die in der Friedbergstraße mit vorerst 23 Stolpersteinen erinnert wird, sind auf dieser Homepage zusammen gestellt. Die Beschreibung mancher Lebenswege fällt detaillierter aus als die anderer, da die Recherche in Archiven, Gedenkbüchern und Datenbanken sowie Auskünfte von Nachkommen zu sehr unterschiedlichen Ergebnissen führte. Auch nach der Verlegung der Stolpersteine am 10. November 2013 - 75 Jahre nach der Reichspogromnacht - und am 24.März 2014 -wird die Initiative „Stolpersteine für die Friedbergstraße“ ihre Erinnerungsarbeit fortsetzen.

Verlegung von Stolpersteinen in der Friedbergstraße

Am 10. November 2013 – 75 Jahre nach der Pogromnacht 1938 – wurden 19 Stolpersteine in der Friedbergstraße und 15 Stolpersteine in der Suarezstraße - unter großer Beteiligung von Nachbarn und Passanten – verlegt. Dort, wo die beiden Straßen aufeinander stoßen, – Friedbergstraße 47 und Suarezstraße 30 – wurden die jeweils letzten Steine mit allen Anwesenden gemeinsam verlegt. Dies war der Abschluss der „technischen“ Verlegung.

Bild 1: Die Steine werden gebracht - © Carsten Molis

Bild 2: Anordnung der Steine - © Gisela Morel-Tiemann

Bild 3: Reges Interesse an der Verlegung - © Margit Robertz

In einer gemeinsamen Zeremonie gedachten weit über 200 Menschen der ermordeten ehemaligen Nachbarn. Für die Initiative „Stolpersteine für die Friedbergstraße“ sprach Gisela Morel-Tiemann, für die Suarezstraßen - Initiative ergriff Lothar Schaeffer das Wort. Der Staatssekretär für Kultur des Berliner Senats, André Schmitz, überbrachte die Grüße des Senats und würdigte die Veranstaltung als Beitrag zum Abschluss des Berliner Themenjahres „Zerstörte Vielfalt“.

Bild 1: Zuhörer der Ansprachen - © Carsten Molis

Bild 2: Gisela Morel-Tiemann - © Gregor Strick

Bild 3: Staatssekretär André-Schmitz - © Gregor Strick

Rabbiner Daniel Alter sprach - nach Ausführungen zur Shoa und zur Bedeutung des Stolperstein-Projekts für die jüdische Gemeinschaft, für die Erinnerungskultur in Deutschland und besonders in Berlin – das Kaddisch für die Menschen, die – in den meisten Fällen - kein Grab haben.

Rabbiner Daniel Alter - © Gregor Strick

Zwischen den Ansprachen spielte Gerold Gnausch auf dem Bassethorn das „Kol Nidrei“ von Max Bruch und das „Prayer from Jewish life No. 1“ von Ernest Bloch.

Beide Initiativen hatten rund um den Ort der Gedenkveranstaltung die Biographien der Opfer auf großen Postern ausgehängt, so dass die Anwesenden Gelegenheit hatten, sich mit den einzelnen Verfolgungsschicksalen vertraut zu machen.

Biographien - © Carsten Molis

Auch an den Haustüren waren die Biographien ausgehängt, so dass Passanten sich über das Schicksal der einzelnen Opfer der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft informieren konnten. Die Initiative „Stolpersteine für die Friedbergstraße“ verteilte zudem eine Broschüre, in der die Schicksale der verfolgten und ermordeten Nachbarn dokumentiert sind.

Im Anschluss an die gemeinsame Gedenkveranstaltung gingen alle von Stolperstein zu Stolperstein, die jeweiligen „Paten“ sprachen über die Biographien der Opfer, derer gedacht wurde, und es wurden weiße Rosen gelegt und Kerzen entzündet.

Bild 1: Biographien werden verlesen - © Martin Rheinsberg

Bild 2: Biographien werden verlesen - © Carsten Molis

Bild 3: Rosen werden gelegt - © Gisela Morel-Tiemann

Bild 4: Gespräche nach den Ansprachen - © Petra Zimmerling

Besonders bewegend war die Ansprache von Svea Blumenthal aus Stuttgart über ihre Großtante und ihren Großonkel, Vera und Rudolf Blumenthal, vor dem Haus Friedbergstraße 14. Auch ihre Eltern, Heidi und Joachim Blumenthal, waren aus Hamburg angereist, um ihrer Verwandten zu gedenken.

Zum Abschluss der Stolpersteinverlegung und des Gedenkens - von morgens 9.30 Uhr bis nachmittags 16.30 Uhr - trafen ca. 80 Teilnehmer und Teilnehmerinnen in einem Restaurant zusammen, um sich über ihre Eindrücke und Gefühle auszutauschen.

Kerzen in der Nacht - © Carsten Molis

Am Abend stellte sich in der Friedbergstraße eine ganz besondere Atmosphäre ein. Die Kerzen beleuchteten die Stolpersteine und viele Passanten blieben vor den einzelnen Häusern stehen, um die Biographien an den Haustüren und die Inschriften auf den Steinen zu lesen, wobei sie sich verbeugen mussten vor den Gedenksteinen für Menschen, die von den Nationalsozialisten verfolgt und ermordet oder in den Freitod getrieben wurden, nur weil sie jüdischer Herkunft waren und sich nicht hätten vorstellen können, dass sie aus ihrer deutschen Heimat und Staatsbürgerschaft ausgeschlossen, vertrieben und ihr Leben ausgelöscht würde.

Am 24. März 2014 verlegte der Künstler Gunter Demnig persönlich zwei weitere Stolpersteine vor dem Haus Friedbergstraße 34 für Lane Grünebaum und Max Stern.

Gunter Demnig vor der Friedbergstraße 34 - © Gisela Morel-Tiemann

So wird in der Friedbergstraße in Berlin-Charlottenburg derzeit (April 2014) an 23 Menschen erinnert, die Opfer der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft und des Rassenwahns wurden.

Ihr Schicksal mahnt uns heute, jedweder Diskriminierung entgegen zu treten und Menschen, die wegen ihres Glaubens, ihrer Herkunft oder ihres politischen Denkens ausgegrenzt und verfolgt werden, beizustehen und zu einem würdigen Leben in Freiheit und Gleichheit zu verhelfen.

Gisela Morel-Tiemann

Ansprache zu Verlegung von Stolpersteinen in der Friedbergstraße am 10. November 2013

Sehr geehrte Damen und Herren,vielen Dank, dass Sie heute - 75 Jahre nach der Pogrom-Nacht - zu uns in die Friedbergstraße und in die Suarezstraße gekommen sind, um der Menschen zu gedenken, die von hier deportiert und in den Tod geschickt wurden.

Mein Name ist Gisela Morel-Tiemann. Ich begrüße Sie im Namen der Stolperstein-Initiativen Friedbergstraße und Suarezstraße. Besonders herzlich heiße ich Familie Blumenthal willkommen, die angereist ist, um ihrer Verwandten, Vera und Rudolf Blumenthal, zu gedenken, die – wie so viele weitere Angehörige ihrer Familie – Opfer der Naziherrschaft wurden. Frau Svea Blumenthal wird beim Rundgang zu den Stolpersteinen vom Leben der beiden berichten.

Ihnen, Herr Rabbiner Alter, danken wir sehr, dass Sie das Wort an uns richten und für die Menschen, die kein Grab haben, das Kaddisch sprechen werden. Dank auch Ihnen, Herr Gnausch, für Ihre Bereitschaft, unserem Gedenken einen würdigen musikalischen Rahmen zu geben. Ihnen, Herr Staatssekretär Schmitz, danken wir, dass Sie in diesen Terminreichen Tagen den Weg hierher gefunden haben und uns den Gruß des Berliner Senats überbringen.

Nun aber richten wir unsere ganze Aufmerksamkeit auf die Menschen, deren Leben ausgelöscht wurde. Ihrer zu gedenken sind wir zusammengekommen.

Im Sommer letzten Jahres fanden sich über 20 Bewohnerinnen und Bewohner der Friedbergstraße in einer Initiative zusammen, um dem Schicksal von 21 ehemaligen Nachbarn nachzugehen, die Opfer des nationalsozialistischen Rassenwahns wurden. Etliche von uns gehören der Generation an, die mit dem Schweigen der Eltern und Großeltern aufwuchs. Vielleicht haben wir uns gerade deshalb beruflich oder privat intensiv mit den dunkelsten Jahren der deutschen Geschichte befasst.

Uns war bewusst, dass die Suche nach dem Leben der Deportierten uns emotional belasten würde. 6 Millionen – das kann sich niemand vorstellen. Das Leben eines Menschen aber, den man nach einiger Zeit der Recherche fast persönlich zu kennen meint - und dessen grausames Ende - kann man sich vorstellen, besonders wenn er in der Straße und vielleicht sogar in dem Haus gewohnt hat, wo man selbst jetzt lebt.

Die systematische Ermordung von Menschen, die ihrem deutschen Vaterland tief verbunden waren, die einfach nur leben wollten und nicht glauben konnten, dass sie ausgestoßen, ja umgebracht würden, von Menschen auch, die dem Hitler-Wahnsinn die Stirn boten, geht uns allen sehr nahe.

Wir waren auch einigermaßen vorbereitet auf die Grausamkeit dessen, was wir in den Archiven finden würden. Und dennoch hat die unmenschlich-bürokratische Sprache der mit so perfekter Akribie geführten Akten uns tief verstört.

Jedes neue Detail über einen Menschen und seine Familie - über erfolgreiche Flucht vor den Nazi-Schergen zumal - löste fast ein befriedigendes Gefühl aus. Und gleichzeitig fühlten wir uns schlecht, denn auch die Vertreibung aus der Heimat und die Trennung von Familie und Freunden ist ja entsetzlich. Oft kamen wir uns wie Voyeure vor und waren erschüttert von dem, was wir lasen oder von Überlebenden erzählt bekamen.

Auch die Nachkriegsakten sind nicht frei von sprachlichen Missgriffen und erschreckend bürokratischen Verfahren. So wurden die Kinder einer in Auschwitz ermordeten Mutter für deren Leiden vor dem Tod mit 150 Mark pro Monat entschädigt. „Entschädigung“ - noch schlimmer - „Wiedergutmachung“ was sind das für Begriffe? Man kann den staatlich verordneten Mord an Menschen nicht entschädigen. Man kann nichts wieder gut machen. Man kann nur demütig um Vergebung bitten und die Erinnerung bewahren und weitergeben.

Wir Nachgeborenen tragen sicher keine Schuld an den Verbrechen, die von Deutschen begangen, für richtig gehalten, zumindest aber geduldet und später oft geleugnet wurden. Aber wir sind verantwortlich dafür, dass sie nicht vergessen werden.

Wir sind verantwortlich für die Gegenwart, für das, was heute geschieht - und was wir geschehen lassen. Von Diskriminierung und Bedrohung politisch Verfolgter oder Kriegsflüchtlingen, die bei uns Asyl suchen, erfahren wir fast täglich. Erich Kästner, der hier in Charlottenburg wohnte, dessen Bücher verbrannt und der drangsaliert wurde – aber in Deutschland überlebte - sagte sinngemäß: An allem Übel, was passiert, sind nicht allein die schuld, die es tun, sondern auch die, die es nicht verhindern.

Wir dürfen nicht wegsehen und schweigen, wenn Menschen verzweifelt und in Not sind, wenn ihnen Unrecht geschieht, sie gar bedroht und angegriffen werden - aus welchen Motiven auch immer. Und Antisemitismus ist immer noch eines der Motive. Wir müssen hinsehen, aufbegehren, helfen und uns der Verantwortung stellen! Daran mahnt uns das grausame Schicksal der Menschen, an die wir mit den Stolpersteinen erinnern.

Beim anschließenden Rundgang zu den Steinen hören Sie etwas über das Leben unserer bisher „vergessenen Nachbarn“. Die Broschüre, die Sie gerne mitnehmen und weitergeben dürfen, sagt etwas zum Konzept des Stolperstein-Kunst-Denkmals des Kölner Künstlers Gunter Demnig, zu dem wir heute einen kleinen Beitrag leisten. Sie lesen, was in der Friedbergstraße - wie überall in Deutschland und auch anderswo - geschah und was angeblich niemand gesehen und niemand gewusst hat. Es wird Sie berühren, dass nur in einem einzigen Fall geholfen wurde und dadurch eine ganze Familie entkommen konnte, es hingegen etliche Fälle von Bereicherung gab.

Wir werden unsere Erinnerungsarbeit fortsetzen und Sie können auf dieser website Ergänzungen zu den Biographien und neue Erkenntnisse nachverfolgen.

Gisela Morel-Tiemann

Friedbergstraße 1

Pauline Kallmann

Pauline Kallmann, geb. Schneler, wurde am 9. Mai 1871 in Schmolsin im Kreis Stolp in Pommern geboren. Seit 1911 lebte sie in einer Wohnung mit zwei Zimmern im Vorderhaus (erster Stock links) der Friedbergstraße 1. Frau Kallmann war verwitwet und hatte keine Kinder. Sie war Jüdin.

Als 71jährige Rentnerin wurde sie am 13. Januar 1942 von den Nationalsozialisten mit dem Zug 8 Da 44 vom Güterbahnhof Grunewald, Gleis 17, nach Riga deportiert. Detailliert dokumentiert ist, wie die NS-Behörden Pauline Kallmanns Wohnung in der Friedbergstraße nach ihrer Verschleppung beschlagnahmten, ihr Vermögen einzogen und ihre Einrichtung und persönlichen Sachen verkauften.

Genaueres ist über ihr weiteres Schicksal zurzeit nicht bekannt. Tatsache ist aber, dass seit dem Winter 1941/42 die Deportierten, die die Nationalsozialisten nach Riga verschleppten, in unbeheizte Viehwaggons gepfercht wurden. Schon auf dem Transport starben sehr viele Menschen. Mit hoher Wahrscheinlichkeit gehörte Pauline Kallmann auf Grund ihres Alters zu den Menschen die, wenn sie nicht gleich nach ihrer Ankunft in Riga ermordet wurden, spätestens bei den großen Selektionen im Rigaer Ghetto im Februar und März 1942 im Bikernieker Wald nahe Riga erschossen und verscharrt wurden.

Verantwortlich für Recherche und Text: Caroline Kitzerow, Carsten Molis

Friedbergstraße 7

Martha Rothholz

Martha Rothholz stammte aus Posen. Sie war am 17. Oktober 1875 als älteste Tochter des Rabbiners und Historikers Dr. Philipp Bloch und seiner Ehefrau Luise, geb. Feust, zur Welt gekommen. Nach dem Besuch einer „Höheren Töchter-Schule“ und des Seminars legte sie das Lehrerinnenexamen ab, blieb jedoch Zeit ihres Lebens Hausfrau.

Am 16. Oktober 1898 heiratete sie Dr. Julius Rothholz. Im Jahr 1901 erwarben die beiden mit Marthas Mitgift das Haus Friedbergstraße 7. Das Ehepaar hatte drei Kinder – Bertha (1900–1993), Alfred (1903–1994) und Therese (1906–1943) – und vier Enkel. Alfred gelang 1939 mit Ehefrau Käthe und Tochter Luisa die Flucht nach New York, wo er, der in Deutschland Ingenieur gewesen war, als Mechaniker arbeiten musste.

Therese, ihr Mann Franz Joseph Unger und ihr Sohn Heinz Joachim wurden im Jahr 1943 in Auschwitz und Sobibor ermordet. Berthas Ehemann, Max Platschek, Inhaber einer Bekleidungsfabrik, hätte anlässlich der „Reichspogromnacht“ im November 1938 in ein KZ verschleppt werden sollen. Julius Rothholz wurde jedoch von Freunden vorher gewarnt. Daraufhin verhalf er seiner Tochter Bertha, ihrem Mann und ihren beiden Söhnen Hans und Karl zur Flucht.

Um seiner Verhaftung durch die Gestapo zu entgehen, floh Dr. Julius Rothholz am 02. Februar 1939 in den Tod.

Das nicht unbeträchtliche Vermögen der Witwe Martha Rothholz wurde beschlagnahmt und das Haus Friedbergstraße 7 enteignet. Von September 1941 an musste sie, wie so viele andere, den Judenstern tragen. Am 27. November 1941 deportierten die Nationalsozialisten Martha Rothholz zusammen mit etwa 730 weiteren Berliner Juden nach Riga. Am Morgen des 30. November 1941 wurde sie dort erschossen.

Bertha Platschek und ihre Familie indes konnten sich in Montevideo (Uruguay) ein neues Leben aufbauen. Ihr Sohn Karl machte in Venezuela und den USA Karriere als Ingenieur. Ihr Sohn Hans kehrte 1953 nach Deutschland zurück und erwarb sich einen Namen als Maler und Autor.

Verantwortlich für Recherche und Text: Gregor Strick

Dr. Julius Rothholz

Dr. Julius Rothholz stammte aus Schwersenz bei Posen. Er war am 06. Dezember 1864 geboren worden. Sein Vater war Kaufmann.

Julius Rothholz studierte Mathematik, Statistik und Nationalökonomie und promovierte sich mit einer Studie zum Fermat’schen Lehrsatz (Gießen 1892). Bis er 1898 als Statistiker in die Berliner Landesversicherungsanstalt eintrat, arbeitete er als Lehrer. In der Versicherung stieg er zum Leiter der statistischen Abteilung auf. Er veröffentlichte zahlreiche Beiträge zu statistischen Themen (z. B. „Die deutschen Juden in Zahl und Bild“, Berlin 1925). Für sein langjähriges Engagement als Stadtverordneter, Waisenrat und Mitgründer des Berliner Arbeitsvermittlungs-Vereins verlieh man ihm die Rote Kreuz-Medaille und das Verdienstkreuz.

Am 16. Oktober 1898 heiratete er Martha Bloch. Im Jahr 1901 erwarben die beiden mit Marthas Mitgift das Haus Friedbergstraße 7. Das Ehepaar hatte drei Kinder – Bertha (1900–1993), Alfred (1903–1994) und Therese (1906–1943) – und vier Enkel. Alfred gelang 1939 mit Ehefrau Käthe und Tochter Luisa die Flucht nach New York, wo er, der in Deutschland Ingenieur gewesen war, als Mechaniker arbeiten musste.

Therese, ihr Mann Franz Joseph Unger und ihr Sohn Heinz Joachim wurden im Jahr 1943 in Auschwitz und Sobibor ermordet. Berthas Ehemann Max Platschek, Inhaber einer Bekleidungsfabrik, hätte anlässlich der „Reichspogromnacht“ im November 1938 in ein KZ verschleppt werden sollen. Julius Rothholz wurde jedoch von Freunden vorher gewarnt. Daraufhin verhalf er seiner Tochter Bertha, ihrem Mann und ihren beiden Söhnen Hans und Karl zur Flucht.

Um seiner Verhaftung durch die Gestapo zu entgehen, floh Dr. Julius Rothholz am 02. Februar 1939 in den Tod.

Bertha Platschek und ihre Familie indes konnten sich in Montevideo (Uruguay) ein neues Leben aufbauen. Ihr Sohn Karl machte in Venezuela und den USA Karriere als Ingenieur. Ihr Sohn Hans kehrte 1953 nach Deutschland zurück und erwarb sich einen Namen als Maler und Autor.

Verantwortlich für Recherche und Text: Gregor Strick

Therese Unger

Therese Felicia Rothholz, kam nach Schwester Bertha und Bruder Alfred als jüngstes Kind von Martha und Dr. Julius Rothholz am 23. März 1906 in Berlin zur Welt. Es ist nicht bekannt, ob sie einen Beruf hatte, aber sie sprach fließend Englisch und auch Spanisch. Therese Rothholz heiratete Franz Joseph Unger, der als jüngster Sohn des Ehepaares Siegmund und Johanna Unger am 27. April 1899 in Schrimm (preuß. Provinz Posen) geboren worden war. Er war Maschinenbau-Ingenieur und hatte sich 1924 als Teilhaber eines Engros-Handels in Berlin niedergelassen. Am 26. September 1928 kam als einziges Kind des Ehepaares Unger der Sohn Heinz Joachim zur Welt.

1930 machten sich Therese und Franz Joseph Unger mit Wäschereibetrieben in Charlottenburg, Leonhardtstraße 20, und in Halensee, Johann-Georgstraße 10, selbständig. Beide Geschäfte wurden in der Pogromnacht 1938 völlig zerstört und konnten nicht wieder eröffnet werden. Das Ehepaar Unger arbeitete danach als Verkäufer – sie im Kaufhaus des Westens und ihr Mann bei Karstadt in Neukölln.

Sie planten, mit ihrem kleinen Sohn nach Chile bzw. Bolivien zu emigrieren und erhielten Einreisevisa. Franz Joseph Unger bezahlte den Mittelsmann mit Aktien und Devisen, die er in der für alle Juden verpflichtenden Vermögenserklärung nicht angegeben hatte. Deswegen verhaftete man ihn Anfang 1939 und verurteilte ihn zu acht Monaten Gefängnis. Nach der Entlassung aus der Haftanstalt Plötzensee am 30. September 1939 zwang man Franz Joseph Unger, im Straßenbau als Schweißer zu arbeiten, während Therese Unger Zwangsarbeit in einer Fabrik leisteten musste.

Die Ausreise nach Bolivien oder Chile scheiterte, da beide Länder in der Zwischenzeit Einreisestopps für Juden erlassen hatten. Die Eltern entschlossen sich, ihren elfjährigen Sohn Heinz Joachim mit einem Kindertransport nach Holland zu schicken und zogen zu Thereses Mutter, Martha Rothholz, in die Friedbergstraße 7. Nach der Deportation von Martha Rothholz Ende 1941 wurde das Haus enteignet, die Wohnung „geräumt“ und die Ungers in die Spandauer Straße 17 (heute Spandauer Damm) eingewiesen.

Bei der sog. „Fabrikaktion“ am 27. 2.1943, als man die letzten noch in Berlin lebenden etwa 11.000 Juden – vornehmlich Zwangsarbeiter in Rüstungsbetrieben aber auch bis dahin „verschonte“ jüdische Ehepartner von „Ariern“ - in einer Großrazzia von ihren Arbeitsplätzen verschleppte, war auch das Ehepaar Unger unter den Opfern.

Therese Unger wurde am 2. März 1943 mit dem „32. Osttransport“ zusammen mit 1755 weiteren Menschen vom Güterbahnhof Moabit in der Putlitzstraße nach Auschwitz deportiert.

Therese Unger war erst 38 Jahre alt. Zunächst musste sie offenbar im Arbeitslager Monowitz bei Auschwitz Zwangsarbeit leisten.

Ihr Mann Franz Joseph gehörte zu den 1726 Opfern, die einen Tag später - am 3. März 1943 - mit dem „33. Osttransport“ nach Auschwitz in den sicheren Tod geschickt wurden. Von ihm weiß man sicher, dass er im April 1943 in Monowitz Zwangsarbeit leisten musste.

Therese Unger kam - wie auch ihr Mann - im Vernichtungslager Auschwitz um.

Verantwortlich für Recherche und Text: Gisela Morel-Tiemann

Franz Joseph Unger

Franz Joseph Unger kam als jüngster Sohn von Siegmund Unger und seiner Frau Johanna, geb. Silberstein, am 27. April 1899 in Schrimm (preußische Provinz Posen) zur Welt. Nach Abschluss des Gymnasiums und der Maschinenbauschule in Bochum ließ er sich 1924 als Teilhaber eines Engros-Handels in Berlin nieder. Er heiratete Therese Felicia Rothholz, die als jüngstes Kind von Martha und Dr. Julius Rothholz am 23. März 1906 in Berlin geboren wurde. Am 26. September 1928 kam ihr einziges Kind, Heinz Joachim, zur Welt.

1930 machten sich Therese und Franz Joseph Unger mit Wäschereibetrieben in Charlottenburg, Leonhardtstraße 20, und in Halensee, Johann-Georgstraße 10, selbständig. Beide Geschäfte wurden in der Pogromnacht 1938 völlig zerstört und konnten nicht wieder eröffnet werden. Franz Joseph Unger arbeitete danach als Verkäufer bei Karstadt in Neukölln und seine Frau im Kaufhaus des Westens.

Sie wollten nach Chile oder Bolivien emigrieren und erhielten Einreisevisa. Franz Joseph Unger bezahlte den Mittelsmann mit Aktien und Devisen, die er in der für alle Juden verpflichtenden Vermögenserklärung nicht angegeben hatte. Deswegen verhaftete man ihn Anfang 1939. Das Urteil lautete: Acht Monate Gefängnis. Nach seiner Entlassung aus der Haftanstalt Plötzensee am 30. September 1939 wurde er gezwungen, im Straßenbau als Schweißer zu arbeiten und seine Frau musste Zwangsarbeit in einer Fabrik leisten.

Die Ausreise nach Bolivien oder Chile scheiterte, da beide Länder in der Zwischenzeit Einreisestopps für Juden erlassen hatten. Die Eltern entschlossen sich, ihren elfjährigen Sohn Heinz Joachim mit einem Kindertransport nach Holland zu schicken und zogen zu Therese Ungers Mutter, Martha Rothholz, in die Friedbergstraße 7. Nach der Deportation von Martha Rothholz Ende 1941 wurde das Haus enteignet, die Wohnung „geräumt“ und die Ungers in die Spandauer Straße 17 (heute Spandauer Damm) eingewiesen.

Am 13. Januar 1943 schrieben Franz Joseph Unger und Gertrud Aronsfeld, geb. Unger, an ihre Schwester Herta Platschek in Stockholm, dass sie täglich mit ihrer Deportation rechneten. Bei der sog. „Fabrikaktion“ am 27. 2.1943, als die letzten noch in Berlin lebenden etwa 11.000 Juden – vornehmlich Zwangsarbeiter in Rüstungsbetrieben aber auch bis dahin „verschonte“ jüdische Ehepartner von „Ariern“ - in einer Großrazzia von ihren Arbeitsplätzen verschleppt wurden, war auch das Ehepaar Unger unter den Opfern. Franz Joseph Unger wurde am 3. März 1943 mit dem „33. Osttransport“ zusammen mit 1725 weiteren Menschen vom Güterbahnhof Moabit in der Putlitzstraße nach Auschwitz deportiert.

Seine Frau hatte dasselbe Schicksal bereits einen Tag früher erlitten.

Ein letztes Lebenszeichen von Franz Joseph Unger erhielt seine Schwester Frieda Flüchter, die in Westfalen mit einem nicht-jüdischen Mann verheiratet und somit noch relativ „geschützt“ war, im April 1943 aus dem Arbeitslager Monowitz bei Auschwitz. Er schrieb, er sei aus Berlin „verzogen“, es gehe ihm gut, er sei gesund und munter und könne in seinem Beruf arbeiten.

Franz Joseph Unger kam – wie seine Frau - im Vernichtungslager Auschwitz um.

Verantwortlich für Recherche und Text: Gisela Morel-Tiemann

Heinz Joachim Unger

Heinz Joachim Unger wurde am 26. September 1928 als einziges Kind der Eheleute Franz Joseph und Therese Unger, geb. Rothholz, in Berlin geboren. Da beide Eltern berufstätig waren, lebte er vom 5. Lebensjahr an die Woche über bei seinen Großeltern, Martha und Dr. Julius Rothholz, in der Friedbergstraße 7.

Seine Großmutter beschreibt ihn in einem Brief vom 9. November 1938 als "charming child" und "sweet-bird", das sie von Herzen liebe. Es war die Nacht, in der in Deutschland, Österreich und der besetzten Tschechoslowakei die Synagogen brannten, Geschäfte jüdischer Besitzer geplündert und zerstört, viele jüdische Menschen geschlagen, zu Tode geprügelt oder verhaftet wurden. Mit diesem Brief hatte Martha Rothholz erfolglos versucht, von einem entfernten, sehr renommierten Verwandten in Amerika für Heinz Joachim Unger und seine Eltern ein Affidavit zu bekommen, um ihnen die Emigration zu ermöglichen. Diese beglaubigte Bürgschaftserklärung war Voraussetzung für die Einreise in die USA und etliche weitere Länder.

Der zehnjährige Heinz Joachim musste erleben, dass die Wäschereibetriebe seiner Eltern in der Pogromnacht 1938 völlig zerstört wurden, mehrere enge Verwandte über Nacht aus Deutschland fliehen mussten und sein geliebter Großvater sich das Leben nahm, weil er seiner ältesten Tochter Bertha und deren Familie zur Flucht verholfen hatte und seine Verhaftung durch die Gestapo vermutlich nur eine Frage von Tagen war.

Therese und Franz Joseph Unger entschlossen sich, ihren Sohn sofort mit einem Kindertransport nach Holland zu schicken, um sein junges Leben zu retten, zumal sie selbst bereits der Gestapo „bekannt“ waren.

Ende 1938 kam Heinz Joachim in den Niederlanden an und wurde zur Familie Pelz in Amsterdam in Pflege gegeben. Da nicht bekannt war, ob die Eltern das Geld hatten, diese Pflegeunterbringung zu bezahlen, wurde er am 5.1.1939 in das „Dommelhuis“ nach Eindhoven geschickt, das ausschließlich männliche Flüchtlingskinder vorübergehend beherbergte.

Am 16. August 1939 nahm die Familie E. Vecht in der Hugo de Grootstraat 103 in Rotterdam Heinz Joachim Unger als Pflegekind auf.

Diese Straße war zum Teil Industrie- aber auch Wohngebiet und wurde nur Tage nach der Besetzung der Niederlande durch die Wehrmacht am 14. Mai 1940 bombardiert und dem Erdboden gleich gemacht. Die Wohnung der Vechts war zerstört, sie hatten keine Bleibe mehr – ob sie das Bombardement überhaupt überlebt haben, ist nicht bekannt.

Da Heinz Joachim Unger zu diesem Zeitpunkt mit einem Beinbruch zeitweise im Israelitischen Waisenhaus in der Mathenesserlaan 208 in Rotterdam behandelt wurde, bat die „Kontrollkommission für jüdische Flüchtlingskinder in Pflegeunterbringung“ das Waisenhaus, ihn weiterhin zu beherbergen.

Am 8. Oktober 1942 wurde Heinz Joachim Unger - zusammen mit allen in diesem Waisenhaus lebenden jüdischen Flüchtlingskindern aus Deutschland und Österreich – in das „Durchgangslager“ Westerbork verbracht. Für die gut 200 km benötigte der Transport offenbar zwei Tage, denn der 10. Oktober ist als Ankunftsdatum der Kinder im „Kamp Westerbork“ angegeben. Zunächst "lebte" der Junge in der Baracke 21, lag im Februar 1943 einige Tage im Lagerkrankenhaus und wurde dann in der Baracke 35, dem Waisenhaus des Lagers, untergebracht.

Heinz Joachim Unger wurde am 13. April 1943 in das Vernichtungslager Sobibor deportiert und unmittelbar nach der Ankunft am 16. April 1943 mit vielen anderen Leidensgenossen in der Gaskammer ermordet.

Er wurde nur vierzehneinhalb Jahre alt und durfte nur knapp zehn Jahre lang ein fröhliches und unbeschwertes Leben als von seiner Familie umsorgtes, geliebtes und behütetes Kind leben.

Verantwortlich für Recherche und Text: Gisela Morel-Tiemann

Gertrud Aronsfeld

Gertrud Aronsfeld wurde am 16. Oktober 1889 in Schrimm an der Warthe (preuß. Provinz Posen) als ältestes Kind von Siegmund Unger und seiner Ehefrau Johanna, geb. Silberstein, geboren.

Schwester Frieda kam 1890 zur Welt, Schwester Herta 1892 und Bruder Franz Joseph 1899. Bald nach Beendigung der Schule lernte Gertrud Unger den streng religiösen Arzt und Geburtshelfer Dr. Heimann Aronsfeld (1865-1934) kennen. Nach der Heirat 1910 lebte das Ehepaar im nahen Kruschwitz, wo auch die fünf Kinder geboren wurden - zwei starben kurz nach der Geburt. Gertrud Aronsfeld widmete sich ihren Aufgaben als Mutter und Hausfrau.

Als die Provinz Posen nach 1919 dem restaurierten polnischen Staat angegliedert wurde, verlangte man von Heimann Aronsfeld, sein Doktor-Examen erneut abzulegen – nun auf Polnisch -, was er verweigerte. So verließ das Paar 1922 seine Heimat und zog mit den Kindern Eva (geb. 22.4.1916), Susi (geb.18.5.1917) und Curt (geb.18.11.1920) nach Berlin, wo beide Eltern Geschwister hatten.

Familie Aronsfeld fand keine Wohnung, konnte aber weder bei Heimanns Brüdern, Alex Aronsfeld in der Dahlmannstraße 15 bzw. David Aronsfeld in der Gleditschstraße 31, noch bei Gertruds Bruder, Franz Joseph Unger, unterkommen. (Alex und David Aronsfeld konnten mit ihren Familien 1938/39 aus Deutschland fliehen).

Die Eltern Aronsfeld zogen mit dem zweijährigen Curt ins Hotel, die Mädchen Eva und Susi wurden von wohlhabenden kinderlosen Freunden aufgenommen. 1924 eröffnete Dr. Aronsfeld in der Bülowstraße 31 eine Praxis, wo er mit Frau und Sohn auch wohnte. Die Töchter blieben bei den Freunden, die bald auch Curt zu sich nahmen. Dr. Aronsfeld starb am 4. Februar 1934 an Krebs und wurde nachts heimlich auf dem Gräberfeld der Adass Jisroel in Berlin-Weißensee beerdigt, da es Juden bereits damals verboten war, ihre Verstorbenen feierlich und mit Grabstein zu bestatten.

Gertrud Aronsfeld hatte damals kaum Kontakt zu ihrem Bruder Franz Joseph in Berlin, und der Kontakt zu ihrer Schwester Frieda, die in Westfalen mit einem nicht-jüdischen Mann verheiratet war, war vollständig abgebrochen, da die Mitglieder der Adass Jisroel nicht-orthodoxe oder gar nicht-religiöse Familienmitglieder mieden und „Mischehen“ grundsätzlich ablehnten.

Nach dem Tod ihres Mannes musste Gertrud Aronsfeld für den Lebensunterhalt für sich und ihre Kinder sorgen.

Sie eröffnete in der Clausewitzstraße 4 eine Pension mit acht Zimmern und wurde von einem nicht-jüdischen Hausmädchen unterstützt, das mit ihnen zusammen lebte. Es war Juden verboten, "arisches" weibliches Hauspersonal zu beschäftigen, wenn dem Haushalt eine männliche Person über 16 Jahren angehörte. Als Curt 16 Jahre alt wurde, blieb die Hausangestellte bei den Aronsfelds, denn man glaubte nicht, dass die Situation überprüft würde – ein gefährlicher Trugschluss. Ob ein Nachbar sie denunziert hat oder die Gestapo selbst tätig wurde, konnte bisher nicht geklärt werden. Frau Aronsfeld wurde von der Gestapo vorgeladen und verhört, kehrte aber nach der "Befragung" nach Hause zurück. Sie entschied, dass Curt um seiner eigenen Sicherheit willen Deutschland umgehend verlassen müsse.

Eva Aronsfeld wollte Ärztin werden, musste aber 1933 – ein Jahr vor dem Abitur – die Schule verlassen, weil sie Jüdin war. Sie arbeitete für den Keren Hayesod in der Meinekestraße 10 , eine zionistische Organisation, die sich u.a. für die Einwanderung von Juden nach Palästina einsetzte und bei der Organisation der Emigration half. Durch ihre "Verbindungen" konnte sie ihrem Bruder binnen 24 Stunden zur Flucht nach London verhelfen, wo er – verheiratet, aber kinderlos - im Alter von 60 Jahren verstarb. Eva selbst emigrierte im März 1939 ebenfalls nach London, wo sie unverheiratet früh starb.

Mitte 1938 überließ Gertrud Aronsfeld sechs Zimmer ihrer Pension jüdischen Nachbarn, die in demselben Haus Gästezimmer vermieteten, da sie nach England zu ihrem Sohn oder nach Schweden zu ihrer Schwester Herta emigrieren wollte. Sie wurde von beiden Ländern abgewiesen. Im April 1939 – nach der Flucht von Tochter Eva - „verkaufte“ sie den Nachbarn (die später ebenfalls deportiert wurden) ihre Pension und zog mit Tochter Susi in die Dahlmannstraße 15, wo ihr Schwager Alex Aronsfeld bis zu seiner Emigration mit seiner nicht-jüdischen Frau Anna gewohnt hatte. Anna Aronsfeld war nach der Flucht ihres Mannes in die Niebuhrstraße 68 umgezogen.

Susi Aronsfeld hatte ebenfalls die Schule verlassen müssen und arbeitete in der Palästina Treuhandstelle, die die Auswanderung von Juden nach Palästina förderte. Dort lernte sie den aus Erfurt stammenden Heinz Bluth kennen, der als Jude seine leitende Stellung in einer Bank in Berlin nicht mehr bekleiden durfte. Zusammen flohen sie am 13. Oktober 1939 aus Berlin in Richtung Palästina und kamen nach Monaten der Illegalität, Angst vor Entdeckung und Unsicherheit, ob sie jemals ihr Ziel erreichen würden, am 30. Januar 1940 in Haifa an. Kurze Zeit später heirateten sie und 1946 kam Sohn Michael zur Welt.

Gertrud Aronsfeld war nach der Emigration bzw. Flucht ihrer Kinder allein in Berlin und zog als Untermieterin zu Martha Rothholz, der Schwiegermutter ihres Bruders Franz Joseph Unger, in die Friedbergstraße 7, wo dieser mit Frau Therese und Sohn Heinz Joachim bereits untergekommen war. Nach der Deportation von Martha Rothholz im November 1941 wurde das Haus enteignet und „geräumt“. Gertrud Aronsfeld musste in die Dahlmannstraße 4, vermutlich eine sog. „Judenwohnung“, ziehen.

Am 21. Januar 1943 wurde Gertrud Aronsfeld zum Güterbahnhof Moabit in der Putlitzstraße getrieben und zusammen mit fast 2000 weiteren Berliner Juden mit dem „26. Osttransport“ nach Auschwitz deportiert und dort ermordet.

Ihre Tochter Susi Bluth-Aronsfeld in Israel hat es sehr geschätzt, dass an ihre Mutter mit einem Stolperstein erinnert werden sollte. Sie hat mit wachem Geist, sehr präziser Erinnerung und großzügiger Bereitschaft, alle Fragen zu beantworten, die Recherche ganz wesentlich befördert. Leider verstarb sie am 28.8.2013 und konnte die Verlegung des Stolpersteins für ihre Mutter, Gertrud Aronsfeld, nicht mehr erleben.

Verantwortlich für Recherche und Text: Gisela Morel-Tiemann

Friedbergstraße 10

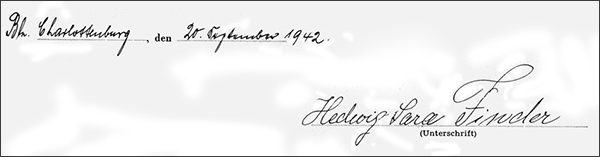

Hedwig Finder

Hedwig Finder wurde als Hedwig Loewy am 2. August 1876 in Posen geboren. Sie war Witwe von Felix Finder und arbeitete zuletzt als Hauspflegerin für 70 Reichspfennig die Stunde. Sie wohnte seit 1934 in der Friedbergstraße 10, Vorderhaus 4. Stock, zur Untermiete bei Benno Loewy, ebenfalls in Posen am 14.2.1879 geboren. Zunächst wurde er im Jüdischen Adressbuch als Kaufmann, ab 1933 als Dekorateur geführt. Er überlebte die NS- Zeit vermutlich dank seiner nicht-jüdischen Ehefrau Frieda und blieb auch nach dem Krieg in Charlottenburg.

Hedwig Finder und Benno Loewy waren Geschwister.

Sicher ist, dass Hedwig Finder am 26. September 1942 vom Güterbahnhof Moabit in der Putlitzstraße mit dem „20. Osttransport“ deportiert wurde, zusammen mit 1042 anderen, darunter viele Familien mit kleinen Kindern. Dem Transport waren 300 Juden aus Frankfurt/Main „zugeführt“ worden. Auf der Transportliste steht Hedwig Finder unter der Nr. 256 und wird als arbeitsunfähig eingestuft.

Als Ziel des Transports war eigentlich das Ghetto in Riga vorgesehen, aber es war damals bereits völlig überfüllt. Unmittelbar nach der Ankunft auf der Bahnstation des Ortes Raasiku, 29 km östlich von Tallinn - wurden Frauen, Kinder, ältere und kranke Menschen „selektiert“, mit Bussen in das nahegelegene Dünengebiet an der Ostsee bei Kalevi-Liiva gebracht und dort von einem deutsch-estnischen Kommando erschossen. Hedwig Finder war 66 Jahre alt.

Sechs Wochen nach ihrer Deportation wurde die Wohnung in der Friedbergstraße 10 geräumt. Hedwig Finders Habe, ein Nähtisch, eine Singer-Nähmaschine und ein Koffer mit ihrer Garderobe, wurde beschlagnahmt und für 60 Reichsmark an den Leiter der Wehrmachtfürsorge verkauft.

Verantwortlich für Recherche und Text: Magdalena Kemper

Friedbergstraße 14

Vera Blumenthal

Vera Blumenthal, geb. Senger, kam am 10. September 1899 in Köslin (preuß. Provinz Westpommern) als Tochter des Kaufmanns Louis Senger und seiner Frau Anna, geb. Lewin, zur Welt, ihr Bruder Ernst am 4.9.1902. Er konnte nach 1933 über Shanghai nach Amerika emigrieren.

Vera Senger heiratete im Juli 1925 den aus Berlin stammenden Diplomingenieur Rudolf Blumenthal und zog mit ihm nach Charlottenburg – zunächst in die Utrechter Straße. Nach 1935 hatte das Ehepaar Blumenthal zwei Adressen, Leonhardtstraße 4 und Friedbergstraße 5, wohl die Wohnung einerseits und die Büroräume des Diplomingenieurs andererseits. 1940 bezogen sie eine Wohnung mit vier Zimmern in der Friedbergstraße 14, wo – so ist den Inventarlisten der späteren Räumung der Wohnung zu entnehmen – Rudolf Blumenthal auch sein Büro hatte. Die Ehe blieb kinderlos und Vera Blumenthal führte einen wohl eher großbürgerlich-wohlhabenden Haushalt.

Foto: Familienbesitz Blumenthal, hinten von links nach rechts: Heinrich Blumenthal, Schwester, Else (Ehefrau von Leopold), Rudolf und Vera Blumenthal, Leopold Blumenthal

vorne von links nach rechts:Rosa Beer, Louis Blumenthal, Margarete Blumenthal (Ehefrau von Heinrich) mit Klaus Blumenthal (Sohn von Heinrich)

Vera Blumenthal und ihr Mann wurden aus der Friedbergstraße 14 deportiert und am 26. Oktober 1942 mit dem „22. Osttransport“ zusammen mit weiteren 800 Opfern nach Riga verschleppt. Über 500 der mit diesem Transport in den sicheren Tod geschickten Menschen waren Vorstandsmitglieder und Mitarbeiter der „Jüdischen Kultusvereinigung Berlin“ und deren Angehörige. Die „Kultusvereinigung“ war die Nachfolgeorganisation der Jüdischen Gemeinde Berlin, der die Nazis ihren Rechtsstatus aberkannt hatte. Sie waren während der sog. „Gemeindeaktion“ am 20.10.1942 verhaftet und im „Sammellager“ in der Synagoge Levetzowstraße interniert worden. Damit erreichten die Nationalsozialisten ihr Ziel, die jüdische Gemeinde Berlins entscheidend zu schwächen, denn sie verlor durch diese „Aktion“ fast ihre gesamte Leitung und über ein Drittel des Personals.

Die Wohnung der Blumenthals wurde im Januar 1943 „geräumt“, das Vermögen eingezogen. Die Vermieterin scheute sich nicht, einen „Mietrückstand“ vom Zeitpunkt der Deportation der Blumenthals im Oktober 1942 bis zum Zeitpunkt der „Räumung“ im Januar 1943 sowie „Schönheitsreparaturen“ einzuklagen, obwohl sie die sehr gut möblierte Wohnung der Blumenthals – einschließlich deren gesamter Habe – von November bis Januar „untervermietet“ hatte. Sie hatte Erfolg damit.

Vera Blumenthal wurde mit ihrem Mann Rudolf unmittelbar nach der Ankunft in Riga am 29. Oktober 1942 ermordet.

Verantwortlich für Recherche und Text: Simon Dankou, Gisela Morel-Tiemann

Rudolf Blumenthal

Rudolf Blumenthal wurde am 27. Mai 1894 in Berlin geboren - als drittes Kind von Louis Blumenthal (1862-1940) und seiner Frau Martha, geb. Beer (1859-1908), die beide aus Pommern stammten.

Foto: Familienbesitz Blumenthal, hinten: Leopold Blumenthal, vorne von links nach rechts: Heinrich, Schwester und Rudolf Blumenthal

Rudolf Blumenthal hatte einen älteren Bruder, Leopold (1888-1943, vermutlich Freitod), eine ältere Schwester und den jüngeren Bruder Heinrich (geb.1896 in Berlin, ermordet in Auschwitz am 31.12.1944) . Martha Blumenthal verstarb 1908, als die vier Kinder noch minderjährig waren. Ihre Schwester Rosa Beer (Tod in Theresienstadt am 4.3.1943) kümmerte sich danach um ihre Nichte und die drei Neffen.

Rudolf Blumenthal studierte und wurde Diplomingenieur. Er heiratete im Juli 1925 Vera Senger, die am 10. September 1899 in Köslin (preuß. Provinz Westpommern) als Tochter des Kaufmanns Louis Senger und seiner Frau Anna, geb. Lewin, zur Welt gekommen war, und zog mit ihr nach Charlottenburg – zunächst in die Utrechter Straße. Nach 1935 hatte das Ehepaar Blumenthal zwei Adressen, Leonhardtstraße 4 und Friedbergstraße 5, wohl die Wohnung einerseits und die Büroräume des Diplomingenieurs andererseits. 1940 bezogen sie eine Wohnung mit vier Zimmern in der Friedbergstraße 14, wo – so ist den Inventarlisten der späteren Räumung der Wohnung zu entnehmen – Rudolf Blumenthal auch sein Büro hatte. Die Ehe blieb kinderlos und Vera Blumenthal führte einen wohl eher großbürgerlich-wohlhabenden Haushalt.

Rudolf Blumenthal und seine Frau wurden aus der Friedbergstraße 14 deportiert und am 26. Oktober 1942 mit dem „22. Osttransport“ zusammen mit weiteren 800 Opfern nach Riga verschleppt. Unter den Opfern waren auch Rudolfs Cousin Richard Blumenthal (1906–1942) sowie dessen Ehefrau Liselotte, geb. Samuel (1914–1942) und ihre Tochter Tana (1941–1942).

Über 500 der mit diesem Transport in den sicheren Tod geschickten Menschen waren Vorstandsmitglieder und Mitarbeiter der „Jüdischen Kultusvereinigung Berlin“ und deren Angehörige, die während der sog. „Gemeindeaktion“ am 20.10.1942 verhaftet und im „Sammellager“ in der Synagoge Levetzowstraße interniert worden waren. Damit erreichten die Nationalsozialisten ihr Ziel, die jüdische Gemeinde Berlins entscheidend zu schwächen, denn sie verlor durch diese „Aktion“ fast ihre gesamte Leitung und über ein Drittel des Personals.

Die Wohnung der Blumenthals wurde im Januar 1943 „geräumt“, das Vermögen eingezogen. Die Vermieterin scheute sich nicht, einen „Mietrückstand“ vom Zeitpunkt der Deportation der Blumenthals im Oktober 1942 bis zum Zeitpunkt der „Räumung“ im Januar 1943 sowie „Schönheitsreparaturen“ einzuklagen, obwohl sie die sehr gut möblierte Wohnung der Blumenthals – einschließlich deren gesamter Habe – von November bis Januar „untervermietet“ hatte. Sie hatte Erfolg damit.

Rudolf Blumenthal und seine Frau Vera wurden unmittelbar nach der Ankunft in Riga am 29. Oktober 1942 ermordet.

Verantwortlich für Recherche und Text: Simon Dankou, Gisela Morel-Tiemann

Friedbergstraße 26

Hildegard Levy

Hildegard Levy wurde am 5. Juni 1899 als Tochter des aus Hinterpommern stammenden Carl Levy und seiner Ehefrau Hulda, geb. Phiebig, in Berlin geboren. Hildegard Levys Vater war seit 1910 Eigentümer des Hauses Friedbergstraße 26. Dort wohnte sie mit ihm zusammen in einer für einen Hauseigentümer eher bescheidenen Wohnung mit drei Zimmern. Sie besaß außerdem noch ein Wochenendgrundstück in Hohengatow mit einem Holzhäuschen. Über das Leben der schon verstorbenen Mutter Hulda Levy ist nichts bekannt.

Hildegard Levy verlor aufgrund des „Gesetzes über die Wiederherstellung des Berufsbeamtentums“ vom 07.4.1933 ihre Beamtenstelle bei der Stadt Berlin. 1941 musste sie Zwangsarbeit bei der Firma OSRAM leisten, die kriegswichtige Güter herstellte.

Ihr Vater betrieb seit ca. 1913 in der Friedbergstraße 26 eine Werkstatt für Knopfmontagen, Gürtel und Schnallen, die er 1938 schließen musste - eine Folge der „Arisierung“ und Liquidation der Berliner Konfektionshäuser, die überwiegend am Hausvogteiplatz ansässig waren und häufig jüdische Eigentümer hatten. Zudem hatte Carl Levy aufgrund der Juden nach der Reichspogromnacht auferlegten Abgabe auf ihr Vermögen (sog. „JuVa“) und die „Reichsfluchtsteuer“ eine erhebliche Summe an das Finanzamt zu entrichten. Um diesen erzwungenen Abgaben nachzukommen, musste er Wertpapiere verpfänden und sein Haus 1939 unter Wert verkaufen.

Kurz vor der Deportation von Hildegard Levy und ihrem Vater Carl wurde durch eine Verfügung der Gestapo vom 3.10.1941 ihr gesamtes Vermögen „zugunsten des Deutschen Reichs eingezogen“: der Inhalt ihrer Konten, die verbliebenen Wertpapiere und der gesamte Hausstand.

Am 27. Oktober 1941 wurden Hildegard Levy und ihr Vater in das Ghetto Litzmannstadt deportiert. Der Tag ihrer Ermordung ist nicht bekannt.

Verantwortlich für Recherche und Text: Prof. Tine Stein, Jan Lange

Carl Levy

Carl Levy wurde am 26. September 1867 in Zachan, Hinterpommern, geboren. Seit 1910 war er Eigentümer des Hauses Friedbergstraße 26. Dort wohnte er zusammen mit seiner Tochter Hildegard, die am 5. Juni 1899 in Berlin zur Welt gekommen war. Sie lebten in einer für einen Hauseigentümer eher bescheidenen Wohnung mit drei Zimmern. Über das Leben der schon verstorbenen Ehefrau und Mutter Hulda Levy, geb. Phiebig, ist nichts bekannt.

Carl Levy betrieb seit ca. 1913 in der Friedbergstraße 26 eine Werkstatt für Knopfmontagen, Gürtel und Schnallen, die die Berliner Konfektionshäuser, die überwiegend am Hausvogteiplatz ansässig waren und häufig jüdische Eigentümer hatten, belieferte. 1938 musste Carl Levy infolge der „Arisierung“ und Liquidation dieser Betriebe seine Werkstatt schließen. Seine Tochter Hildegard hatte ihre Beamtenstelle bei der Stadt Berlin aufgrund des „Gesetzes über die Wiederherstellung des Berufsbeamtentums“ vom April 1933 bereits verloren.

Aufgrund der Juden nach der Reichspogromnacht auferlegten Abgabe auf ihr Vermögen (sogenannte „JuVa“) hatte Carl Levy eine erhebliche Summe an das Finanzamt zu entrichten. Außerdem wurde ihm eine „Reichsfluchtsteuer“ auferlegt. Unabhängig davon, ob eine Emigrationsabsicht bestand oder nicht, wurden die meisten vermögenssteuerpflichtigen Juden in Berlin seit 1938/39 zur Zahlung dieser Steuer herangezogen. Dies war eine eigenmächtige Erhebungspolitik der Berliner Finanzämter im Rahmen der zunehmenden Radikalisierung der Politik gegenüber Juden. Um der erzwungenen Abgabe nachzukommen, musste Carl Levy Wertpapiere verpfänden und sein Haus 1939 unter Wert verkaufen. Der Eigentumsanspruch für Haus und Grundstück der Friedbergstraße 26 wurde von der Bundesrepublik Deutschland in der Nachkriegszeit der Erbengemeinschaft der Levys zuerkannt und das Haus an die Erben restituiert, die allerdings die Käufer von 1939 entschädigen mussten.

Kurz vor ihrer Deportation wurde durch eine Verfügung der Gestapo vom 3.10.1941 das gesamte Vermögen der Levys „zugunsten des Deutschen Reichs eingezogen“: der Inhalt ihrer Konten, die verbliebenen Wertpapiere und der gesamte Hausstand.

Am 27. Oktober 1941 wurden Carl Levy und seine Tochter Hildegard in das Ghetto Litzmannstadt deportiert. Der Tag ihrer Ermordung ist nicht bekannt.

Verantwortlich für Recherche und Text: Prof. Tine Stein, Jan Lange

Feige Rebensaft

Feige Rebensaft, geb. Przemyslaner, wurde am 5. Mai 1880 in Brody, Galizien, geboren. Über ihr Leben, ihren Mann, ob sie Kinder hatte und was sie arbeitete, ist nichts bekannt. Vermutlich kam sie in den zwanziger Jahren nach Berlin und wohnte dann in der Friedbergstraße 26.

Es kann sein, dass Ende der dreißiger Jahre Leon Rebensaft, der womöglich ihr Neffe gewesen ist, zu ihr gezogen war, da in dessen Sterbeurkunde nach seiner Ermordung im Konzentrationslager Sachsenhausen „Friedbergstraße 11“ (heute Nr. 26) als Wohnadresse angegeben ist.

Feige Rebensaft ist am 24. Oktober 1941 in das Ghetto Litzmannstadt deportiert worden. Es war der zweite „Osttransport“. Die „Osttransporte“ begannen nach dem Überfall auf die Sowjetunion im Herbst 1941. Allein aus Berlin wurden in jenem Herbst 7034 Juden in den Osten deportiert.

Im Ghetto Litzmannstadt wurden Identifikationskarten der Internierten geführt. Es gibt eine Identifikationskarte mit dem Datum 7.6.1943, die auf Faiga Rebenzaft ausgestellt wurde, versehen mit dem Geburtsdatum 1.5.1885. Da die Holocaust-Datenbanken keine weitere Feige oder Faiga Rebens(z)aft enthalten, kann man davon ausgehen, dass es sich um Feige Rebensaft aus der Friedbergstraße handelt, deren Geburtsdatum entweder hier durch einen Schreibfehler auf 1885 statt 1880 lautet oder die sich selbst vielleicht jünger gemacht hat. Die Karte gibt ferner als gelernten Beruf „Verkäuferin“ an und dass sie im Ghetto in einer Küchenabteilung als Schälerin gearbeitet hat.

1967 hat ein Herr Henry Reben versucht, sich über Leben und Tod von Feige Rebensaft zu er-kundigen, wie ein Randvermerk auf einer Kartei-karte aus dem Aktenbestand des Oberfinanzpräsidenten Berlin-Brandenburg belegt. Wahrscheinlich handelt es sich um Heinz Rebensaft, geb. am 21.3.1914, der emigrieren konnte und in den USA den Namen Henry Reben annahm. Er starb 1998. Nachkommen konnten nicht ausfindig gemacht werden.

Das Todesdatum von Feige Rebensaft ist nicht bekannt.

Verantwortlich für Recherche und Text: Prof. Tine Stein, Jan Lange

Leon Rebensaft

Leon Rebensaft wurde am 22. Mai 1915 in Lemberg geboren. Wann er nach Berlin kam, ist nicht bekannt. Seine Sterbeurkunde vom 16. Juni 1942 weist die „Friedbergstraße 11“ (heute Nr. 26) als Wohnadresse aus. Als Beruf ist „Chauffeur“ angegeben. 1938 lebte er noch mit seiner Mutter Fanny Rebensaft, geb. Zwerdlinger, in der Linienstraße 215. Eine Schwester von ihm, Dancia Czarlinski, wohnte in der Wielandstraße 38. Leon Rebensaft blieb weiterhin polnischer Staatsbürger.

1938 wurde Leon Rebensaft in einem Prozess, der gegen ihn geführt wurde, für schuldig befunden, ein gestohlenes Akkordeon weiter verkauft zu haben, wofür er wegen Hehlerei zu 25 Tagen Haft verurteilt worden ist. Den Prozessakten kann auch entnommen werden, dass er seit Oktober 1937 arbeitslos war.

Am 4. Dezember 1940 wurde Leon Rebensaft im Zuge der zunehmenden Verfolgung polnischer und staatenloser Juden nach Kriegsbeginn inhaftiert und in das Konzentrationslager Sachsenhausen verschleppt. Dort wurde er am 28. Mai 1942 im Alter von nur 26 Jahren „auf Befehl erschossen“, zusammen mit 250 weiteren Juden. Hintergrund der Massenerschießung war eine Strafaktion Himmlers als Reaktion auf einen Brandanschlag, den die Widerstandsgruppe um Herbert Baum auf eine antikommunistische Propagandaausstellung der Nationalsozialisten verübt hatte. Die Gruppe der erschossenen Opfer bestand zum einen aus Juden, die unmittelbar nach dem Anschlag verhaftet worden waren, und zum anderen aus Althäftlingen des Konzentrationslagers Sachsenhausen – darunter Leon Rebensaft.

Verantwortlich für Recherche und Text: Prof. Tine Stein, Jan Lange

Friedbergstraße 33

Bruno Landsberg

Bruno Landsberg kam am 25. Juni 1872 in Berlin als Sohn von Samuel Landsberg (geb. am 22.3.1829 in Bojanowo, Provinz Posen) und seiner Frau Johanna, geb. Hurwitz, (geb. am 14.9.1844 in Kelm, Russland) zur Welt. Er hatte zwei Schwestern, Liesbeth (1866-1926) und Margarethe. Der Vater verstarb am 13. März 1903 in Berlin, seine Mutter Johanna am 1. September 1934 in Berlin in der Friedbergstraße 33. Beide Eltern sind auf dem Jüdischen Friedhof Weißensee beerdigt.

Bruno Landsberg war unverheiratet und kinderlos, von Beruf Handelsvertreter. Offenbar lebte er in der Wohnung seiner Mutter und erbte nach deren Tod ihren Miteigentumsanteil an dem Grundstück Friedbergstraße 33. In den Berliner Adressbüchern der Jahre 1936 bis 1938 wird er als Miteigentümer und Verwalter des Hauses geführt.

Seine mit dem Rechtsanwalt Dr. Julian Jacobsohn verheiratete Schwester Margarethe konnte noch im März 1939 über Guatemala in die USA emigrieren; deren Tochter und Schwiegersohn waren bereits 1938 bzw. 1936 in die USA ausgewandert. So blieb Bruno Landsberg allein in Berlin zurück.

Am 6. November 1942 wurde Bruno Landsberg aus der Friedbergstraße 33 mit dem „73. Alterstransport“ zusammen mit 99 weiteren Opfern in das Ghetto Theresienstadt deportiert.

Ab 1941 entstand in der ehemaligen Garnisonsstadt ein Durchgangslager für Juden aus dem Protektorat Böhmen/Mähren. Auf der Wannseekonferenz vom 20.1.1942 wurde Theresienstadt als „Altersghetto“ bestimmt. Diese Bestimmung war als planmäßige Täuschung gedacht. In Wirklichkeit war das Lager ein Teil der beschlossenen „Endlösung der Judenfrage“. Mit Heimeinkaufsverträgen, die Veteranen des 1. Weltkrieges angeboten wurden, brachte das Reichssicherheitshauptamt das Vermögen der Deportierten an sich. Entgegen anderer Versprechungen wurden die im Ghetto internierten Menschen auf engstem Raum in Baracken zusammengepfercht, litten unter Hunger, Durst und mangelnder medizinischer Versorgung, im Sommer unter unerträglicher Hitze, im Winter unter grausamer Kälte. Binnen kürzester Zeit starben diese älteren Menschen zu Tausenden an den Folgen von Erschöpfung, Brechdurchfall und dem Erlöschen jeglichen Lebenswillens.

Bruno Landsberg starb siebzigjährig keine zwei Monate nach seiner Einlieferung in das Ghetto am 30. Dezember 1942.

Verantwortlich für Recherche und Text: Prof. Ulrich K. Preuß

Friedbergstraße 34

Gustav Lewy

Gustav Lewy wurde am 14. Februar 1867 in Dirschau, Regierungsbezirk Danzig, geboren. Mit seinen Eltern Louis und Rebecca Bertha Lewy zog er nach Berlin. Er arbeitete als Kaufmann.

1899 heiratete er Hulda Kallmann, die in Wronke in der Nähe von Posen am 7.Mai 1869 zur Welt kam. Am 11. Mai 1902 wurde ihre Tochter Tana geboren, am 6. August 1904 ihre Tochter Lane. Hulda Lewy übte keinen Beruf aus.

In den dreißiger Jahren wohnte die Familie in der Friedbergstraße 34. Seit 1939 war Gustav Lewy Rentner. 1940 kündigte der Hauseigentümer, ein Oberregierungsrat, die Wohnung der Familie auf der Basis des „Gesetzes über Mietverhältnisse mit Juden“ vom 30.4.1939. Spätestens ab 1942 lebte die Familie in beengten Wohnverhältnissen in dem sog. „Judenhaus“ Droysenstr.18.

Hulda Lewy starb am 18 Januar 1942.

Ende Mai/Anfang Juni 1942 wurde Gustav Lewy verhaftet und in das Konzentrationslager Sachsenhausen verschleppt. Er trug die Häftlingsnummer 0422826 und wurde in dem Häftlingsblock 39 gefangen gehalten. Seit 1941 wurden Juden nicht mehr in Konzentrationslager des sog. „Altreiches“ eingeliefert, sondern nach Osteuropa deportiert. Eine mögliche Erklärung für die Verhaftung Gustav Lewys ist die „Geiselnahme“ von Juden am 28./29.5.1942 in Berlin als Reaktion auf den Anschlag der Widerstandsgruppe um Herbert Baum auf die NS-Propagandaausstellung „Das Sowjetparadies“. Da sich an dieser Widerstandsaktion auch Juden beteiligt hatten, wurden 500 Juden gefangen genommen, von denen viele sofort erschossen wurden. Wahrscheinlich gehörte Gustav Lewy zu den Opfern, die in das Konzentrationslager Sachsenhausen gebracht wurden. (Diese Vorgänge sind im Einzelnen von der Forschung noch nicht ganz geklärt ).

Gustav Lewy erkrankte aufgrund der Haftverhältnisse schwer und verstarb am 12. Juni 1942 im Konzentrationslager Sachsenhausen.

Seine Töchter Tana Stern und Lane Grünebaum wurden später beide in das Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau deportiert und ermordet.

Verantwortlich für Recherche und Text: Evelyn Krause-Kerruth, Margret Haep-Lohmann

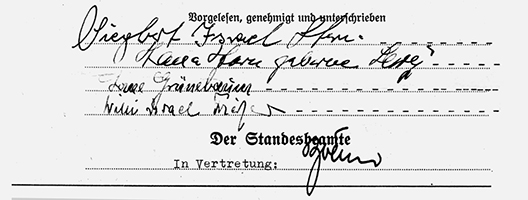

Tana Stern

Tana Stern wurde am 11. Mai 1902 als Tochter von Gustav und Hulda Lewy geboren. Am 6. August 1904 kam ihre Schwester Lane zur Welt. Beide verbrachten wahrscheinlich ihre Kindheit und Jugend in Berlin.

In den dreißiger Jahren lebte Tana Stern mit ihren Eltern und ihrer Schwester in der Friedbergstraße 34. 1940 kündigte der Hauseigentümer, ein Oberregierungsrat, auf der Basis des „Gesetzes über die Mietverhältnisse mit Juden“ vom 30.4.1939 die Wohnung. Spätestens ab 1942 wohnte die Familie in der Droysenstr. 18 in einem sog. „Judenhaus“.

Die Mutter Hulda Lewy starb am 18. Januar 1942. Der Vater Gustav Lewy wurde Ende Mai/Anfang Juni 1942 verhaftet und in das Konzentrationslager Sachsenhausen verschleppt. Er starb, aufgrund der Haftverhältnisse schwer erkrankt, am 12. Juni 1942 in diesem Konzentrationslager. Auch Tana Sterns Schwester Lane Grünebaum wurde am 14.12.1942 deportiert. Sie wurde in Auschwitz ermordet.

Am 4. Dezember 1942 heiratete Tana Lewy den Kaufmann Siegbert Salomon Stern, geb. am 25.9.1901 in Forst/Lausitz. Die Ehe wurde schon nach einem Monat wieder geschieden. Siegbert Stern hatte in den dreißiger Jahren ein kleines Geschäft für die Herstellung und den Verkauf von Damengürteln am Hausvogteiplatz besessen. Er lebte mit seiner Schwester Ilse Henriette Stern in der Helmstedter Straße 23.

Siegbert und Tana Stern mussten – wie alle noch „arbeitsfähigen“ Juden – Zwangsarbeit leisten. Tana Stern arbeitete bei der Firma Elektrolux, die seit 1939 in der Oberlandstraße am Flughafen Tempelhof Rüstungsgüter für die Luftwaffe herstellte, Siegbert Stern in einer Schuhfabrik. Seit Anfang November 1942 stand fest, dass alle jüdischen Arbeiter und Arbeiterinnen in der Rüstungsindustrie, die bis dahin relativ „geschützt“ gewesen waren, in nächster Zeit in das Konzentrationslager Auschwitz deportiert werden sollten. Siegbert Stern wurde bei der sog. „Fabrikaktion“ am 28.02.1943 verhaftet und am 3.3.1943 nach Auschwitz deportiert. Dort starb er am 3. April 1943 im Lagerkrankernhaus, nachdem er schwerste Zwangsarbeit in den Buna-Werken hatte verrichten müssen. Ab Januar 1943 wohnte Tana Stern bei der Familie Bamberger in der Barbarossastr. 60 in Schöneberg, in einer sog. „Judenwohnung“. Tana Stern und Erna Bamberger hatten sich als Zwangsarbeiterinnen bei Elektrolux kennen gelernt.

Tana Stern wurde am 14. Februar 1943 verhaftet und bis zu ihrer Deportation am 19. Februar 1943 in das Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau in dem Sammellager Große Hamburger Straße festgehalten.

Tana Stern wurde am 10. März 1943 in Auschwitz-Birkenau ermordet.

Verantwortlich für Recherche und Text: Evelyn Krause-Kerruth, Margret Haep-Lohmann

Lane Grünebaum

Lane Grünebaum wurde am 6. August 1904 als zweite Tochter von Gustav und Hulda Lewy in Berlin geboren. Ihre ältere Schwester Tana war am 11. Mai 1902 zur Welt gekommen. Wahrscheinlich verbrachten beide Schwestern ihre Kindheit und Jugend in Berlin. In den dreißiger Jahren lebte Lane Grünebaum mit ihren Eltern und ihrer Schwester in der Friedbergstraße 34. Welchen Beruf sie ausübte und wie lange sie in der Zeit der Entrechtung einer frei gewählten Tätigkeit nachgehen konnte, ist nicht bekannt.

Der Hauseigentümer, ein Oberregierungsrat, zwang 1940 auf der Basis des „Gesetzes über Mietverhältnisse mit Juden“ vom 30.4.1939 die Familie, die Wohnung zu verlassen. Spätestens ab 1942 lebte die Familie in der Droysenstraße 18, in einem sog. „Judenhaus“.

Wahrscheinlich lernte Lane Lewy in dieser Zeit Josef Grünebaum kennen und heiratete ihn. Josef Grünebaum (geb. am 21.10.1902) stammte aus Franken und lebte 1939 noch in Zwickau. In Berlin leistete er Zwangsarbeit bei einer Abbruchfirma. Auch er wohnte in der Droysenstraße 18.

Ab 1940 musste auch Lane Grünebaum bis zu ihrer Deportation 1942 Zwangsarbeit leisten.

Ihre Mutter Hulda Lewy starb am 18. Januar 1942. Der Vater Gustav Lewy wurde Ende Mai/Anfang Juni 1942 verhaftet und in das Konzentrationslager Sachsenhausen verschleppt. Aufgrund der Haftverhältnisse erkrankte er schwer und starb am 12.Juni 1942 in diesem Konzentrationslager.

Am 4. Dezember 1942 heiratete ihre Schwester Tana Lewy. Lane Grünebaum war ihre Trauzeugin. 10 Tage später, am 14. Dezember 1942, wurden Lane und Josef Grünebaum in das Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau deportiert. Der Tag ihrer Ermordung ist nicht bekannt.

Verantwortlich für Recherche und Text: Evelyn Krause-Kerruth, Margret Haep-Lohmann

Max Stern

Max Stern wurde am 3. Juni 1879 im Kreis Strehlen in Schlesien geboren. Mit seiner Familie zog er in seiner Kindheit nach Berlin.

Nach dem Besuch des Berliner Gymnasiums „Zum Grauen Kloster“ absolvierte er in Frankfurt/M. eine kaufmännische Lehre. Nach Abschluss der Lehre ging er in die Schweiz, wo seine Familie inzwischen lebte. Er gründete mit seinem Bruder einen Postkarten- und Kunstblättervertrieb. Später betrieben die Brüder, wieder in Berlin zurück, ein Kunsthandelsgeschäft.

Im ersten Weltkrieg leistete Max Stern Kriegsdienst. Nach dem Krieg eröffnete er ein photographisches Geschäft in der Rosenthaler Straße in Berlin-Mitte.

Am 14. Mai 1919 heiratete Max Stern Elisabeth Hannemann, die nicht-jüdischer Herkunft war, und das Ehepaar zog in eine 4-Zimmer-Wohnung in der Friedbergstraße 34. Die Ehe blieb kinderlos.

In den zwanziger Jahren arbeitete Max Stern als Organisator und Vertreter in der Schreibmaschinenabteilung der AEG. 1933 wurde er entlassen und das Ehepaar musste seinen Lebensunterhalt durch den Vertrieb von Büroartikeln und Untervermietung bestreiten.

Nach der Pogromnacht 1938 wurde Max Stern auf der Straße angegriffen, misshandelt und in das Konzentrationslager Sachsenhausen verschleppt. Im Januar 1939 wurde er schwer krank entlassen und litt seitdem ständig unter starken Schmerzen.

Als der Hauseigentümer, ein Oberregierungsrat, drohte, die Wohnung wegen „Rassenschande“ zu kündigen, reichte das Ehepaar die Scheidung ein, um die Wohnung halten zu können. Auch nach der Scheidung vom 21.2.1939 lebte das Ehepaar weiter in der Friedbergstraße 34 zusammen. Nach der erneuten Androhung einer Kündigung wurde Max Stern in das Jüdische Krankenhaus eingeliefert. Ab dem Sommer lebte er bei einer jüdischen Familie am Kaiserdamm, wo ihn seine Ehefrau betreute und versorgte. Eine Rückkehr in die Friedbergstraße war geplant.

Am 30. September 1939 brach Max Stern auf der Straße zusammen und starb auf dem Transport in ein Krankenhaus. Sein Tod war die Folge der Misshandlungen im Konzentrationslager.

Max Stern wurde am 8. Oktober auf dem Jüdischen Friedhof Weißensee beerdigt.

Verantwortlich für Recherche und Text: Evelyn Krause-Kerruth, Margret Haep-Lohmann

Friedbergstraße 41

Hermine Schwarz

Hermine Schwarz wurde am 2. November 1871 in Wien geboren. Wann und aus welchem Grund sie nach Berlin kam, ist unbekannt. Sie war ledig und hatte keinen Beruf. Frau Schwarz wohnte zunächst in Berlin Hohenschönhausen und später in der Friedbergstraße 41. Max Morris wohnte bei ihr zur Untermiete. Ob es zwischen den beiden eine verwandtschaftliche oder freundschaftliche Verbindung gab, ist nicht bekannt.

Hermine Schwarz wurde am 13. Januar 1942 zunächst in das „Sammellager“ in der Synagoge in der Levetzowstraße 7-8 verbracht und - trotz ihrer 71 Jahre - als „arbeitsfähig“ eingestuft. Noch an demselben Tag wurde sie mit dem „8. Osttransport, Zug Da 44“ vom Gleis 17 des Güterbahnhofs Grunewald aus in das Ghetto Riga deportiert und dort ermordet.

Verantwortlich für Recherche und Text: Gisela Morel-Tiemann

Max Morris

Max Morris wurde am 21. Juli 1872 in Rehden bei Graudenz in Westpreußen geboren. Es ist unbekannt, wann und warum er nach Berlin kam und welchem Beruf er nachging. Max Morris war ledig und wohnte bei Hermine Schwarz in der Friedbergstraße 41. Es ist nicht bekannt, ob es zwischen den beiden eine freundschaftliche oder verwandtschaftliche Beziehung gab.

Max Morris wurde am 13. Januar 1942 zunächst in das „Sammellager“ in der Synagoge, Levetzowstraße 7-8 verbracht und an demselben Tag mit dem „8. Osttransport, Zug Da 44“ - zusammen mit weiteren 993 Opfern des nationalsozialistischen Rassenwahns aus Berlin, 40 aus Potsdam und zwei aus Duisburg - vom Güterbahnhof Grunewald, Gleis 17, aus in das Ghetto Riga deportiert und dort ermordet.

Verantwortlich für Recherche und Text: Gisela Morel-Tiemann

Friedbergstraße 47

Käthe Jacubowitz

Käthe Jacubowitz, geb. Richter, kam am 23. Juni 1885 in Filehne in Westpreußen zur Welt. Sie heiratete den Kaufmann Leopold Jacubowitz, der am 8. November 1872 in Lautenburg, ebenfalls Westpreußen, geboren wurde. Das Ehepaar hatte wohl keine Kinder.

Bis zum 30. September 1940 lebten Käthe und Leopold Jacubowitz in der Friedbergstraße 47, dann wurden sie zum Umzug in eine sog. „Judenwohnung“ in der Essener Straße 24 gezwungen, wo sie zur Untermiete bei Adolf Schwarz wohnten. Sie verfügten über eineinhalb Zimmer in der Wohnung im Vorderhaus. Ihrer Vermögenserklärung, die sie – wie alle Juden - abzugeben hatten, ist zu entnehmen, dass das Ehepaar Jacubowitz keinen großen Besitz hatte.

Aus der Essener Straße wurden Käthe und Leopold Jacubowitz mit dem „30. Alterstransport“ am 27. Juli 1942 in das Ghetto Theresienstadt deportiert. Von den hundert Personen, die mit diesem Transport verschleppt wurden, wurden 97 ermordet.

Über das weitere Schicksal von Käthe Jacubowitz ist nichts bekannt. Ihr Mann kam am 21. März 1944 im Ghetto Theresienstadt ums Leben.

Verantwortlich für Recherche und Text: Margit Robertz

Leopold Jacubowitz

Leopold Jacubowitz wurde am 8. November 1872 in Lautenburg in Westpreußen geboren. Er war Kaufmann und mit Käthe Jacubowitz, geb. Richter, verheiratet, die am 23. Juni 1885 in Filehne, ebenfalls Westpreußen, zur Welt gekommen war. Das Ehepaar hatte wohl keine Kinder.

Bis zum 30. September 1940 lebten Leopold und Käthe Jacubowitz in der Friedbergstraße 47, dann wurden sie zum Umzug in eine sog. „Judenwohnung“ in der Essener Straße 24 gezwungen, wo sie zur Untermiete bei Adolf Schwarz wohnten. Sie verfügten über eineinhalb Zimmer in der Wohnung im Vorderhaus. Ihrer Vermögenserklärung, die sie – wie alle Juden - abzugeben hatten, ist zu entnehmen, dass das Ehepaar Jacubowitz keinen großen Besitz hatte.

Aus der Essener Straße wurden Leopold Jacubowitz und seine Frau mit dem „30. Alterstransport“ am 27. Juli 1942 in das Ghetto Theresienstadt deportiert. Von den hundert Personen, die mit diesem Transport verschleppt wurden, wurden 97 ermordet.

Leopold Jacubowitz kam am 21. März 1944 im Ghetto Theresienstadt ums Leben.

Verantwortlich für Recherche und Text: Margit Robertz

Kontakt

Initiative "Stolpersteine für die Friedbergstraße"

Redaktionsteam: Gisela Morel-Tiemann, Evelyn Krause-Kerruth, Carsten Molis

Email: fried.stolper@hotmail.com

Falls sie unsere Initiative mit einer Spende unterstützen möchten, wenden sie sich bitte an dieselbe Emailadresse.

Quellenhinweis

Dank für ihre persönlichen Beiträge an:

Susi Bluth-Aronsfeld (verstorben 28.8.2013, Israel)

Michael Bluth (Gertrud Aronsfeld und Familie Unger)

Svea Blumenthal (Rudolf und Vera Blumenthal)

Hinweise zu Fundstellen allgemeiner Art

Archive

Bundesarchiv:

Gedenkbuch Opfer der Verfolgung der Juden unter der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft in Deutschland 1933-1945

Ergänzungskarten für Angaben über Abstammung und Vorbildung der Volkszählung vom 17. Mai 1939

Landesarchiv Berlin

Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten, Berlin, Entschädigungsbehörde

Brandenburgisches Landeshauptarchiv, Vermögensakten

Berliner Adressbücher 1920-1945

Transportlisten der Bezirksstelle Berlin, Nationalarchiv der USA, Sign. A3355.

Internationaler Suchdienst Arolsen

Centrum Judaicum Berlin

Jüdische Gemeinde Berlin

Jüdischer Friedhof Berlin-Weißensee

Gedenkstätten

Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten

Gedenkstätte Sachsenhausen, Archiv

Gedenkstätte Deutscher Widerstand

Haus der Wannseekonferenz

Yad Vashem, Jerusalem, Zentrale Datenbank der Namen der Holocaustopfer

Die Datenbank der Theresienstädter Häftlinge

Gedenkstätte und Museum Auschwitz-Birkenau

Kamp Westerbork, NL, Archiv

Museen

Museum SachsenhausenUS-Holocaust Memorial Museum, Washington, Holocaust survivors and victims database

Genealogie-Datenbanken

ancestry.com, USA

geni.com, USA

jewishgen.org, USA

Literatur

Juden in Charlottenburg – Ein Gedenkbuch

Scheffler, Wolfgang: Zur Geschichte der Deportation jüdischer Bürger nach Riga 1941/1942. Vortrag

Fundstellen zu einzelnen Personen

Friedbergstraße Nr. 7: Dr. Julius und Martha Rothholz, Familie Unger, Gertrud Aronsfeld

BBF/DIPF/Archiv, Gutachterstelle des BIL - Personalkartei der Lehrer höherer Schulen Preußens, Personalkarte für Julius Rothholz

Kranzfelder, Ivo: Platschek, Hans Philipp. Art. in: Neue Deutsche Biographie 20 (2001)

Platschek, Karl (“Carlos”): Survivor Story. In: The William Breman Jewish Heritage Museum, Atlanta,Georgia, USA

Rothholz, Martha: Drei Briefe von 1938 an Dr. Phillip Zenner. Archives & Special Collections, Ohio University

Friedbergstraße Nr. 26: Carl und Hildegard Levy

Grundbuchamt Charlottenburg

Friedbergstraße 34: Gustav Lewy, Tana Stern

Standesamt Charlottenburg

Heimatmuseum Alt-Mariendorf

Stadtarchiv Forst (Lausitz)

Staatsarchiv Danzig

Impressum

Inhaltlich verantwortlich gemäß § 5 TMG:

Carsten Molis

Friedbergstraße 47

14057 Berlin

Kontakt:

Telefon +49 30 32 60 91 99

Telefax +49 30 32 60 91 98

E-Mail: carstenmolis@aol.com

www.molis-consulting.de

Grafikdesign/Layout:

Denise van BeekProgrammierung:

Mit freundlicher Unterstützung durch op media - oliver plath media designHaftungsausschluß

Der Betreiber der Webseite haftet nicht für die Inhalte der jeweiligen Unterseiten dieser Homepage, in denen das Schicksal der Opfer beschrieben wird. Der Haftungsverantwortliche für Inhalt und Rechte dieser Unterseiten ist auf der jeweiligen Unterseite gesondert aufgeführt.

Bildnachweise

Die einzelnen Bildnachweise werden auf den jeweiligen Unterseiten benannt.

Hintergrundbild: Denise van Beek

Haftung für Inhalte

Die Inhalte unserer Seiten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen. Als Diensteanbieter sind wir gemäß § 7 Abs.1 TMG für eigene Inhalte auf diesen Seiten nach den allgemeinen Gesetzen verantwortlich. Nach §§ 8 bis 10 TMG sind wir als Diensteanbieter jedoch nicht verpflichtet, übermittelte oder gespeicherte fremde Informationen zu überwachen oder nach Umständen zu forschen, die auf eine rechtswidrige Tätigkeit hinweisen. Verpflichtungen zur Entfernung oder Sperrung der Nutzung von Informationen nach den allgemeinen Gesetzen bleiben hiervon unberührt. Eine diesbezügliche Haftung ist jedoch erst ab dem Zeitpunkt der Kenntnis einer konkreten Rechtsverletzung möglich. Bei Bekanntwerden von entsprechenden Rechtsverletzungen werden wir diese Inhalte umgehend entfernen.

Haftung für Links

Unser Angebot enthält Links zu externen Webseiten Dritter, auf deren Inhalte wir keinen Einfluss haben. Deshalb können wir für diese fremden Inhalte auch keine Gewähr übernehmen. Für die Inhalte der verlinkten Seiten ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber der Seiten verantwortlich. Die verlinkten Seiten wurden zum Zeitpunkt der Verlinkung auf mögliche Rechtsverstöße überprüft. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Eine permanente inhaltliche Kontrolle der verlinkten Seiten ist jedoch ohne konkrete Anhaltspunkte einer Rechtsverletzung nicht zumutbar. Bei Bekanntwerden von Rechtsverletzungen werden wir derartige Links umgehend entfernen.

Urheberrecht

Die durch die Seitenbetreiber erstellten Inhalte und Werke auf diesen Seiten unterliegen dem deutschen Urheberrecht. Die Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwertung außerhalb der Grenzen des Urheberrechtes bedürfen der schriftlichen Zustimmung des jeweiligen Autors bzw. Erstellers. Downloads und Kopien dieser Seite sind nur für den privaten, nicht kommerziellen Gebrauch gestattet. Soweit die Inhalte auf dieser Seite nicht vom Betreiber erstellt wurden, werden die Urheberrechte Dritter beachtet. Insbesondere werden Inhalte Dritter als solche gekennzeichnet. Sollten Sie trotzdem auf eine Urheberrechtsverletzung aufmerksam werden, bitten wir um einen entsprechenden Hinweis. Bei Bekanntwerden von Rechtsverletzungen werden wir derartige Inhalte umgehend entfernen.

Datenschutz

Die Nutzung unserer Webseite ist in der Regel ohne Angabe personenbezogener Daten möglich. Soweit auf unseren Seiten personenbezogene Daten (beispielsweise Name, Anschrift oder eMail-Adressen) erhoben werden, erfolgt dies, soweit möglich, stets auf freiwilliger Basis. Diese Daten werden ohne Ihre ausdrückliche Zustimmung nicht an Dritte weitergegeben. Wir weisen darauf hin, dass die Datenübertragung im Internet (z.B. bei der Kommunikation per E-Mail) Sicherheitslücken aufweisen kann. Ein lückenloser Schutz der Daten vor dem Zugriff durch Dritte ist nicht möglich. Der Nutzung von im Rahmen der Impressumspflicht veröffentlichten Kontaktdaten durch Dritte zur Übersendung von nicht ausdrücklich angeforderter Werbung und Informationsmaterialien wird hiermit ausdrücklich widersprochen. Die Betreiber der Seiten behalten sich ausdrücklich rechtliche Schritte im Falle der unverlangten Zusendung von Werbeinformationen, etwa durch Spam-Mails, vor.